Ilustración de James Steinberg

La desinformación en el contexto actual

Andrea Samaniego Sánchez

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM

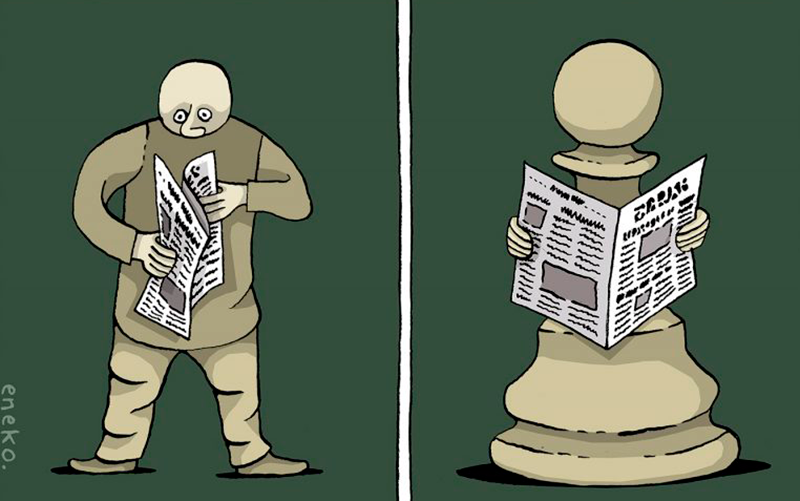

El fenómeno de la desinformación y la creación de noticias falsas no es nuevo en la historia de la humanidad; se habla de rumores, chismes, leyendas urbanas, trascendidos; es más, desde el surgimiento de la prensa se hacía una distinción entre periódicos confiables y aquellos que no lo eran y que denominaban “prensa amarilla” por el color en el que se imprimía.

A pesar de esto, desde 2016 los conceptos de desinformación y fake news han ocupado un gran espacio en la vida académica: de 2018 a la fecha hay más de tres mil artículos académicos en la plataforma Google Scholar, en donde se tratan estos temas, principalmente en lengua inglesa.

Esto no fue fortuito, pues en 2016 se dieron tres grandes hechos que hicieron revisar estas categorías: el referéndum por el Brexit, el referéndum por la paz en Colombia y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que mostraron el poder de las redes sociales para generar tendencias en la información.

Estos acontecimientos no hicieron sino evidenciar una preocupación que ya existía en la comunidad académicas: las redes sociodigitales son espacios de deliberación entre grandes comunidades, pero también son lugares propicios para la desinformación; esto último ocurre por diversos factores, tales como la inmediatez con la que circula la información, y porque cada segundo hay datos nuevos, lo cual dificulta saber a ciencia cierta si es verdadero o no lo que estamos viendo o leyendo; además, se crean burbujas informativas, es decir, sólo nos muestran una fracción de la realidad que concuerda con nuestras expectativas y gustos sobre el mundo.

Como si esto no fuera complejo, se ha visto que en la desinformación hay una intención económica y política por crear una distorsión de la realidad y con ello, cambiar las percepciones de las personas que las consumen, que en última instancia se podrían traducir en modificaciones de las preferencias electorales.

El alcance de este fenómeno es mucho mayor que en épocas precedentes, porque se va replicando, como un virus, y alcanza a millones de personas en segundos. Una campaña desinformativa en redes sociodigitales tiene gran capacidad de expansión y en menores tiempos; hace mucho daño y no se requiere mucho: dar un click y replicar la nota que se ve.

El 21 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladímir Vladímirovich Putin, mejor conocido como Vladímir Putin, hizo una declaración en donde reconoció la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk: por ello, y para proteger a las personas que ahí habitan, decidió llevar a cabo una operación militar especial. A partir de esta declaración, Rusia invadió Ucrania y efectuó un movimiento con tropas de artillería y blindaje por tierra, mar, aire y ciberespacio. Ante esta situación, se han difundido imágenes y propagado noticias que muestran distintas partes del conflicto; sin embargo, también han sido el escenario propicio para la desinformación; por ejemplo, el 24 de febrero, tres días después del anuncio de Putin, en Facebook circuló una fotografía con el encabezado “#LoÚltimo ¿INICIÓ LA TERCERA GUERRA MUNDIAL?”, que mostraba lo que parecía ser un ataque a la ciudad ucraniana de Mariúpol; no obstante, esta nota pronto se desmintió y se dio a conocer que, en realidad, se trataba del incendio en el mercado de Acapulco, ocurrido días antes.

Así como este hecho, que tuvo amplia difusión en redes, hay muchas notas y fotografías que buscan crear una percepción ante esta situación. Algunos de estos sitios monetarizan con la circulación que generan sus notas, por ello buscan crear alerta, utilizan mayúsculas o encabezados sensacionalistas, es decir, la desinformación se ve como un negocio.

Para hacer más complejo el análisis, y por la naturaleza de este hecho en particular, el componente económico no es el único que pone en marcha la desinformación; aquí también hay uno de tipo político: ganar en términos de percepción, y para ello se utiliza el ciberespacio como un campo campo de batalla que se traduzca en aceptación o rechazo de los contendientes.

Es por esto que debemos ser cuidadosos con la información que compartimos en redes, verificar su certeza, revisar que las imágenes y textos correspondan con lo que se está diciendo. Es decir, antes de compartir cualquier cosa en éstas, revisar, y con ello, cortar la cadena desinformativa; la infodemia, que distorsiona nuestra realidad.

También te puede interesar

La propaganda de guerra entra al siglo XXI

Rodrigo Perera Ramos

La comunicación, como propaganda de guerra, siempre ha sido un arma fundamental en los conflictos bélicos y con ello los medios de comunicación disponibles en cada época histórica. Si uno voltea hacia el pasado se puede observar cómo la propaganda fue usada, al menos, desde la primera cruzada en el año 1095…

Guerra mediática: hegemonía comunicacional e ideología

Armando Carballal Cano

La producción de información y conocimiento configuran relaciones de Poder1. La circulación de información en el mundo moderno permite el conocimiento de sucesos acontecidos en cualquier parte del mundo en muy poco tiempo. Sucesos que marcan la agenda en el nivel nacional como en el internacional durante la Modernidad y Modernidad Tardía2

Guerra y plataformización: el conflicto también es digital

Arturo Rodríguez Rodríguez

Varios estudios apuntan a que las plataformas digitales han excedido sus características computacionales demostrando que son más que meros espacios digitales programados informáticamente. Así, durante los últimos años las plataformas han “penetrado distintas infraestructuras, procesos económicos, sociales y políticos de la vida cotidiana”…