Fidel, razones para recordarlo

Rosa García Chediak, Doctora en Ciencias Políticas reflexiona acerca de la vida y muerte de Fidel Castro. Ilustración: Adriana Godoy González

El pasado noviembre nos sorprendió con la noticia del fallecimiento del líder histórico de la Revolución Cubana. La historia es un terreno permanentemente movedizo y por lo general injusto con las personalidades sobresalientes. Sobre Fidel Castro Ruz es casi imposible decir algo sin que sea abducido por el idealismo que inspiró su figura, o por el contrario, caiga entrampado en las críticas biliares. En lo personal, encontré el tono fortuitamente, en las imágenes que comenzaron a proliferar de ancianos humildes, vestidos con camisas raídas pero cargando en su pecho medallas, quienes apoyados en bastones o en familiares caminaron lo necesario para ir a rendirle los honores finales al político. Fueron inevitables las preguntas: ¿de dónde sacan las fuerzas?, ¿cuáles podían ser motivos tan hondos para ese esfuerzo? Porque bien aceptando la más generosa de las respuestas —acudían a venerar a una figura que les había hecho sentirse representados, ser alguien—, o decantándonos por la peor de las hipótesis —eran lastimosos fanáticos—, en ellos trasuntaba una sinceridad desconcertante, y por ello mismo, la mejor inspiración para estas líneas.

«Era una habilidad muy suya la de llegar, mirar a los ojos a los invisibles, y así con la mayor naturalidad del mundo sentarse a la mesa, pedir café, fumar tabaco y por supuesto entablar una conversación por horas, en búsqueda obsesiva de detalles o ante la necesidad detectada de explicar las razones de un proyecto de la Revolución» Lo primero llamativo fue caer en cuenta de que para muchos era imposible no llamarle por su nombre de pila, Fidel. Los cubanos en particular aprendimos pronto que este hombre estaba cerca, y llegaba a donde no había llegado antes presidente alguno. Llegó por ejemplo en 1963 a los pueblos orientales destruidos por el huracán Flora y todavía incomunicados ante la crecida del río Cauto, navegando en un anfibio en el cual estuvo a punto de perder la vida. Era una habilidad muy suya la de llegar, mirar a los ojos a los invisibles, y así con la mayor naturalidad del mundo sentarse a la mesa, pedir café, fumar tabaco y por supuesto entablar una conversación por horas, en búsqueda obsesiva de detalles o ante la necesidad detectada de explicar las razones de un proyecto de la Revolución. Esa proyección personal de cercanía, de trato directo —propia de los entornos rurales donde nació—, le dotaría de especial magnetismo para los sencillos. De forma invariable con esa impronta habló a los pueblos del mundo. Sobre esto son abundantes los ejemplos, pero entre los primeros sin duda habría que mencionar el click especial que tuvo con la comunidad afroamericana en su temprano viaje a los Estados Unidos en 1960. En aquella ocasión conocería a Malcom X. Pero todavía más, de allí surgió una permanente cercanía con los políticos que defendieron la causa de los derechos de los afroamericanos, que llegaría en los últimos años a sólidos vínculos de amistad con el Caucus Negro del Congreso (CBC), formado por miembros del Partido Demócrata. Quizá lo más trascendente de aquella visita tejida de rechazo y azar, donde comparecería por primera vez ante la Asamblea de Naciones Unidas, fue el nacimiento de su mensaje de solidaridad hacia todas las naciones oprimidas y colonizadas, que le ganó la presidencia del influyente movimiento de países no alineados en 1979, y además, algunas dosis de éxito en su estrategia de conseguir —hasta donde fuera posible— desorbitarse de la URSS.

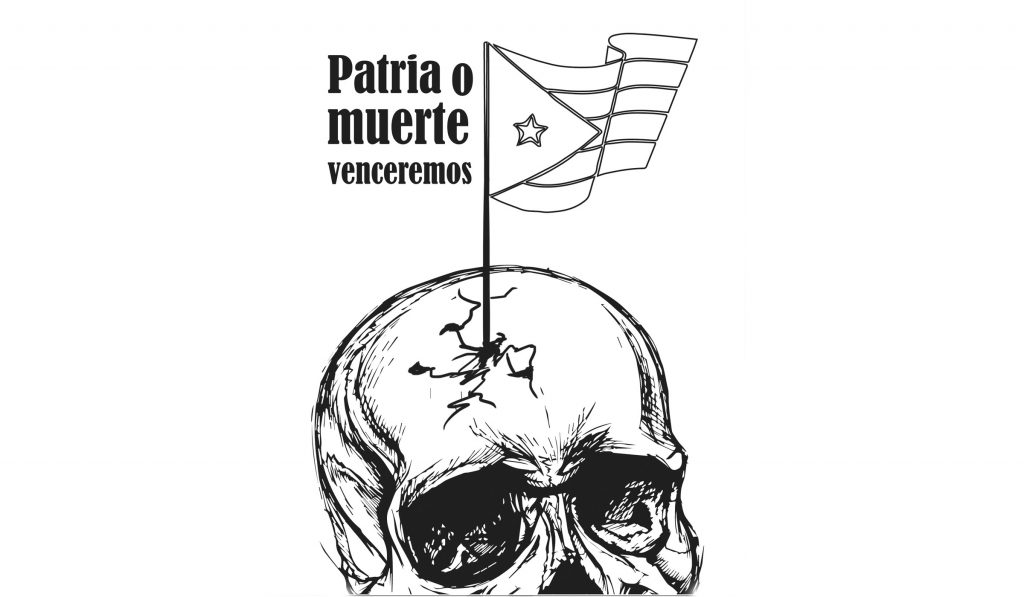

«Otro rasgo para no olvidar sería su fe indoblegable en los frutos del esfuerzo y del sacrificio humano, algo que seguramente aprendió con los jesuitas.» Otro rasgo para no olvidar sería su fe indoblegable en los frutos del esfuerzo y del sacrificio humano, algo que seguramente aprendió con los jesuitas. Esa característica, por lo general asociada a las personalidades de firmes convicciones, sorprende el doble cuando se asume que también era un hombre de acusado instinto político, esto es, con gran olfato para las circunstancias presentes de las luchas de poder, cómo evolucionarían, y cuáles eran las acciones oportunas según sus fines. Pero volviendo a su capacidad de consagración, un problema de Fidel era que el baremo de factibilidad de cualquier proyecto, arrancaba por suponer que era normal, por ejemplo, dormir cuatro horas y trabajar veinte; en pocas palabras, que era normal la heroicidad. Esto, podría pensarse, no es más que el voluntarismo de las personalidades que en su afán transformador deben medirse con la adversidad. Sin embargo, nos deja la pregunta de si en la vida de las sociedades es realmente posible un gran salto hacia adelante, o si en el mismo se desordenan fichas que luego agotarán el juego. Relacionado con esto, pero mucho más difícil de ponderar es la fabulosa concentración de poder a la cual propende el sistema político que diseñó. Lo más difícil es aceptar la cizaña que así nació: tenebrosas cadenas de funcionarios en las cuales muchos cuadros optaron ante todo por no contrariar las orientaciones recibidas y preservar su suerte en un río revuelto.

En la historia política de la Isla, los grandes movimientos en pro de la independencia y la soberanía habían fracasado al no conseguir la unidad de distintos grupos con el mismo objetivo último. En 1959 la diversidad social que se daba cita para aplaudir el derrocamiento de una dictadura era superlativa, destacando el entusiasmo impar de las masas. Tocaba entonces organizar una nueva forma de participación y consenso, que terminó tomando forma en una serie de organizaciones, y especialmente en el Partido Comunista de Cuba. Cómo articular a las distintas fuerzas internas del Partido e incluso disciplinarlas, era sin dudas necesario para avanzar, y a ello se dedicó Fidel. Justo es decir que estas estructuras nunca subordinaron a su líder, algo conveniente por las tendencias burocráticas que inevitablemente arraigarían en ellas, impidiendo el movimiento, pero algo peligroso también en tanto su función era garantizar el flujo y reflujo del debate con la sociedad en su conjunto, algo reemplazado no pocas veces con el carisma.

«Fidel nunca perdió de vista que la ardua tarea de conseguir la soberanía en un país pequeño y dependiente, tenía que conquistarse mediante un complicado juego de alianzas internacionales.» Una impresión persistente es que a pesar del rígido aislamiento al que se intentó someter a Cuba, Fidel nunca perdió de vista que la ardua tarea de conseguir la soberanía en un país pequeño y dependiente, tenía que conquistarse mediante un complicado juego de alianzas internacionales. Los tan reconocidos éxitos de la diplomacia cubana en la normalización de las relaciones con Estados Unidos, nacieron de esta escuela y de unas lecciones sobre las que siempre habrá que volver. En este campo, destaca también el uso de la colaboración con fines humanitarios como herramienta de política exterior, redefiniendo sus alturas al interior de la tradición socialista. A nivel cotidiano, la densidad internacional de Cuba se traduciría en sentirnos familiares lo mismo con ucranianos, que con vietnamitas, angoleños o pakistaníes, qué decir de los latinoamericanos.

Con todo lo visto, creo que una de las obras más testimoniales de la voluntad fidelista de transformar al país fue el desarrollo de la educación pública. Debería algún día cercano calcularse la estadística de cuántos fueron los estudiantes universitarios que marcaron la primera generación de su familia en acceder a la Universidad, un dato mucho más elocuente que el muy citado de los más de un millón 200 mil graduados desde 1959. Esta ampliación sin precedente de la cobertura a todos los niveles, producía fenómenos curiosos como por ejemplo tropezarse con un biotecnólogo oriundo de Punta de Brillante (pueblo fantasma de la región central), o con una Oftalmóloga de Buey Arriba, en el Oriente montañoso del país. Fidel era un ilustrado incorregible, un partidario ferviente del poder liberador del conocimiento, que en su caso desembocaba en un idealismo insospechado: al adentrarse en la luz del saber los individuos no tenían más remedio que dejar de ser individualistas y volcarse hacia los imperativos que les reclamaba la sociedad.

En estos tiempos de crisis y pobreza, será oportuno rememorar cómo impulsó Fidel el logro de la igualdad. No pocas veces se ha dicho que esta meta era un capricho irracional, porque ciertamente primero era la igualdad, y después, si cabe, todo lo demás; no sólo la tan reclamada libertad de instituciones democráticas, sino incluso la propia sostenibilidad económica de la igualdad. Será por eso que los cubanos nacidos del 59 para acá asumimos como naturales los derechos sociales. Desde la experiencia cubana y del progresismo en América Latina hemos aprendido que no es suficiente con la redistribución de la riqueza para cimentar el compromiso político con un proyecto de cambios social. Pero el caso de Cuba en particular, muestra que el desafío sigue siendo magnífico, porque allí se dieron intentos tenaces de transformación cultural y moral, en especial cuando no estuvimos sujetos a la ortodoxia del socialismo real.

«no era un hombre de instituciones, sino más bien de colaboradores excepcionales» No deja de sorprender que a pesar de haberse formado como abogado, Fidel no era un hombre de instituciones, sino más bien de colaboradores excepcionales. La simpatía natural nacía en él al topar con interlocutores competentes. Todos recordaremos los mayores ciclones de estos cincuenta años no sólo por sus destrozos sino también por las horas de diálogo televisado con el fabuloso José Rubiera, licenciado en Meteorología. Este tipo de intercambios avivaban sus proyectos más visionarios y variados, desde el sistema de protección de la defensa civil ante desastres naturales, al diseño de un sistema de salud que para ser universal tenía que priorizar los mecanismos de atención primaria, pasando por la fundación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC), entre muchos otros.

Concluyo reflexionando que quizá ahora lo extrañaremos más que nunca, en mi caso por dos razones fundamentales. Como lo demostró en 1989, pocos como él tenían la audacia de convocar al optimismo, en un mundo copado por la incertidumbre más dramática. Finalmente, por una cualidad tan política como escasa: su rapidez para reaccionar pero sobre todo su capacidad de anticipación en su juego preferido, las relaciones internacionales.

Rosa García Chediak

Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, España.

Adscrita al CELA de la Facultad