Los laberintos de la posverdad

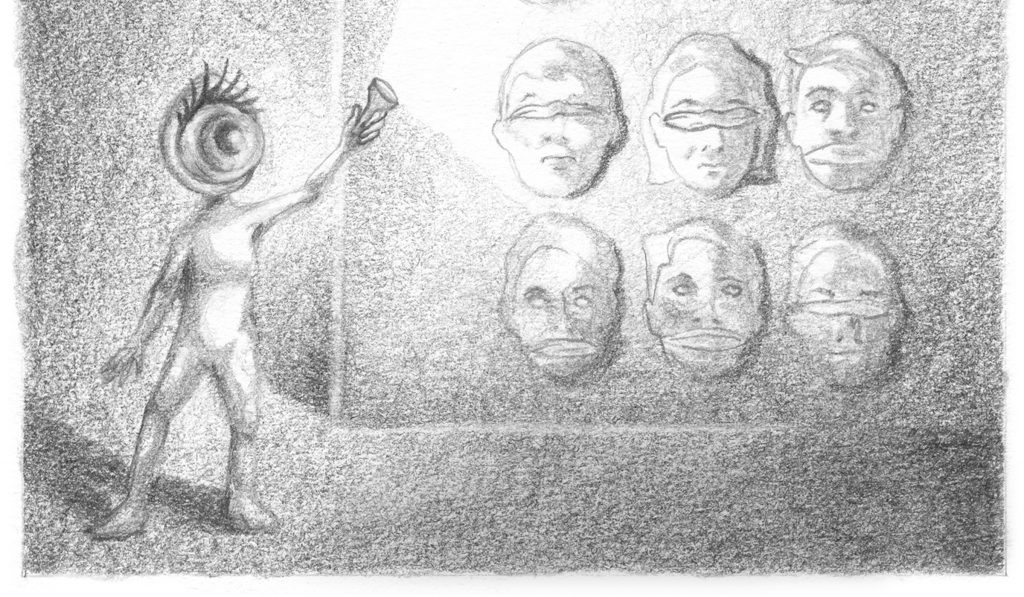

Alma Rosa Alva de la Selva, Doctora en CIencias Políticas, analiza las noticias falsas en una reconstrucción de la realidad. Ilustración: Ángela Alemán

Cierto o falso. Auténtico o adulterado. Realidad o artificio. Filtraciones informativas de primera mano o mero rumor…. Tales son, entre otras, las peligrosas disyuntivas que plantea una problemática actual muy peculiar, compleja de resolver y con imprevisibles alcances: la llamada posverdad.

Tal es el término que se le ha dado a un fenómeno de construcción de la realidad a partir de “noticias falsas” (fake news), sobre temas con impacto en la opinión pública que van desde la supuesta muerte de alguna celebridad o personaje relevante (el recurso más utilizado por esta práctica) hasta impactantes sucesos aparentemente ocurridos, pasando por la amplificación de algunos hechos o la “minusvaloración” de otros. Ello, de forma deliberada e intencional. El resultado: desconcierto, duda o sorpresa en algunos, pero en otros, sin más, fruición por replicar, «retwittear», acceder a un hashtag…

Todo comienza cuando, con un propósito determinado, por cuenta propia, un cibernauta, pero también a partir del impulso de grupos de interés o de los llamados “sitios de noticias”, se lanzan a rodar fake news en Internet. En lo que viene a ser un proceso con significativas semejanzas a la secuencia seguida por el rumor (donde la importancia del tema, combinada con los factores de la incertidumbre y la ambigüedad de los datos resulta en la efectividad de una versión o hasta en la transformación de una historia “fabricada” en creíble, aún cuando ésta sea absurda o ilógica), aunque con características propias, conferidas por los tiempos que corren, gracias a la prodigiosa rapidez de las redes, las posverdades se van extendiendo de forma viral en los circuitos globales de información.

En minutos, segundos, esas fake news van inundando los espacios de las redes sociodigitales donde se reproduce, a gran velocidad, un mensaje, el cual con frecuencia, a pesar de su flagrante falsedad, es validado por la credibilidad atribuida al canal o medio que lo ha transmitido (en tanto éstos constituyen instituciones legitimadas socialmente), o bien por la que pudiese ostentar el emisor en cuestión. Videos en Youtube, grupos de Whatsapp, Twitter o Facebook dan cuerpo a una versión de hechos que han captado la atención de los cibernautas y remiten precipitadamente.

Pero el ya considerable alcance de la posverdad no se detiene ahí: en múltiples ocasiones la especie se traslada a los “medios clásicos” (dado que, aun cuando no lo reconozcan, los medios impresos y los electrónicos, es decir, radio y televisión, hoy en día recurren cotidianamente a las redes sociodigitales como referentes noticiosos). Cuando ello ocurre, tales fake news ya se han transformado en trending topics en la red y exhiben legiones de seguidores (en este caso, más bien, propaladores).

«Lo “real” ha sido construido.» La velocidad del proceso se explica a partir de las características de la comunicación en Internet (entre las que sobresale la “viralización”, con sus posibilidades de multiplicarse exponencialmente), como también ante el repertorio de los trayectos de la red susceptibles de transitarse, donde el mensaje es posteado, retransmitido, en una secuencia de diferentes velocidades e intensidades y de la cual emerge como verdadera una versión, convirtiéndose en un tema relevante que capta la atención dentro y fuera de la red. Cuando ello ocurre, el propósito se ha visto cumplido. Lo “real” ha sido construido.

Pero, ¿quiénes pueden extraviarse en los laberintos de la posverdad? Es claro que tales “verdades a medias” o incluso meras fabricaciones noticiosas proliferan entre cibernautas y público de los medios que, a pesar de estar expuestos a ellos cotidianamente, reflejan inquietantes niveles de desinformación, o bien se encuentran “adocilados” por el abuso de la práctica de lectura de mensajes cortos y fragmentados, entre otros factores que explican una minada capacidad de reflexión sobre los contenidos mediáticos. En tanto consideran verídico aquello que se publica o difunde (a través de diversos soportes o plataformas), rara vez se plantean la necesidad de contrastar la autenticidad o exactitud de una información con otras fuentes y la asumen como verdadera casi sin cuestionamiento alguno. Posicionada una versión en el imaginario social, difícilmente hay cabida para precisiones o aclaraciones, que de realizarse, poco alteran el impacto inicial.

Perderse en los laberintos de la posverdad ocurre también a partir de la posibilidad de los usuarios de las redes hoy en día de emitir mensajes (que no son sometidos a ninguna verificación, como sucede con el periodista profesional), y que en el caso de los de tipo noticioso, pueden conllevar delicados riesgos o hasta consecuencias irremediables.

Sin duda el asunto amerita un análisis cuidadoso por parte de los sectores involucrados, incluidos desde luego los grandes consorcios de las redes que han comenzado a desarrollar estrategias para atajar las fake news, entre éstas sobresale aplicar sistemas informáticos de verificación y análisis de la información difundida. A partir de ello ésta puede ser confirmada o descalificada.

Sin embargo, a posibilidades nuevas como la anterior, ha de sumarse un viejo pero efectivo recurso, una brújula que rara vez falla ya que provee de pistas suficientes a los lectores o usuarios para salir avantes de las marañas de este laberinto: la visión crítica, la “lectura entre líneas”, ésa que empuja en todo momento a conjeturar, analizar, comparar datos y poner en duda las versiones existentes sobre un hecho, por más importante que sea el medio o la plataforma de la que provengan.

Por el lado de los profesionales de la información, el asunto refuerza una tarea de siempre, aquélla que obliga a verificar fuentes e informaciones, al tiempo de la aplicación a rajatabla de criterios éticos y deontológicos para la jerarquización y tratamiento de la información. También, tener presente que por lo general las “noticias falsas” se encubren bajo el anonimato y escamotean la fecha de publicación, pretendiendo deslizarse a través de una “atemporalidad” incompatible con el periodismo profesional.

De no tomar acción por esa doble vía, las fake news ofrecerán la posibilidad de constatar un conocido principio de la propaganda, el cual sostiene que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Resultaría paradójico que en los tiempos de la Sociedad de la Información, a pesar de los torrentes de datos disponibles, que ofrecen a los lectores o usuarios alternativas sin precedente para tener visiones más amplias de los acontecimientos, dicho principio pudiera renovar su vigencia y atraparlos en los laberintos de la posverdad.

Alma Rosa Alva de la Selva